30 de julio

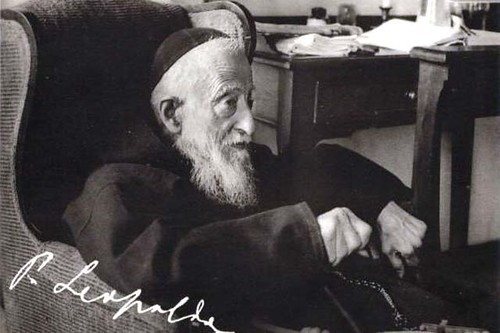

SAN LEOPOLDO MANDIC DE CASTELNOVO

(1866-1942)

Una vida al servicio de los enfermos

(1866-1942)

Una vida al servicio de los enfermos

por Fernando de Riese Pío X, o.f.m.cap.

San Leopoldo ingresó muy joven en la Orden capuchina, deseoso de trabajar por la unidad de las Iglesias, por lo que pidió permiso para marchar a misiones. Pero los superiores, teniendo en cuenta su frágil salud, lo dedicaron a la ardua tarea del confesionario, en la que perseveró toda su larga vida, acogiendo y reconciliando a innumerables penitentes de toda clase. Significativamente, Juan Pablo II lo canonizó durante la celebración del Sínodo de los obispos sobre «la Reconciliación».

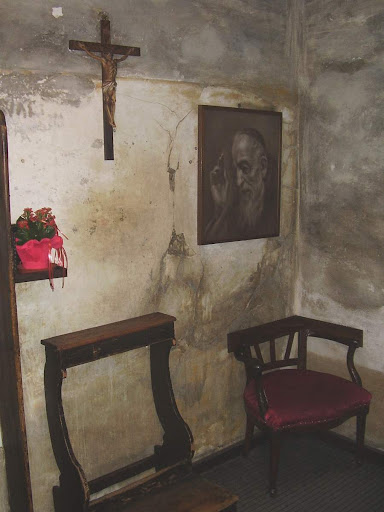

Desde el 8 de abril de 1263, todo creyente que llega a Padua busca la basílica del «Santo» y en ella su «arca», es decir, la tumba del franciscano Antonio de Padua. Desde el 25 de abril de 1909 hasta el 30 de julio de 1942 acudían a Padua muchísimos fieles con el afán de encontrar el convento de capuchinos (Plaza S. Croce) para ver la celdita-confesonario y en ella al confesor llamado padre Leopoldo de Castelnovo. Con un estilo completamente personal, muy suyo, escuchó las historias humillantes del pecado.

Muere el padre Leopoldo el penúltimo día de julio de 1942 y aquella celdita-confesonario es, después del arca del Santo, la segunda etapa del que peregrina a Padua. Con estos dos hijos de san Francisco la ciudad veneciana atrae a gente de todas partes del mundo.

Antonio y Leopoldo llegaron a la santidad, viviendo el Evangelio según la regla de san Francisco y sirviendo a los hombres para llevarlos a Dios.

Dos franciscanos que vivieron en Padua, aunque eran originarios de países lejanos (Antonio de Portugal, Leopoldo de Croacia). Ambos desarrollaron su ministerio y murieron en Padua: el portugués en la primera mitad del siglo XIII, el croata en la primera mitad del XX. Para Padua son ciudadanos suyos. Los dos tienen fama universal de santidad y gran poder de intercesión.

Antonio, cuya lengua se conserva intacta, fue predicador, maestro, «Doctor Evangélico», actuó al aire libre, ante las multitudes. Leopoldo tiene la mano derecha incorrupta, a la vista de todos. Fue el ministro del perdón en el sacramento de la reconciliación, en el secreto de cada alma.

Dos vocaciones desviadas del curso natural y humano. Ambos, sin embargo, han ocupado aquellos lugares y aquellos ministerios que Dios tenía reservados para ellos. Antonio, por ejemplo, deseaba predicar a los infieles en Marruecos y, a pesar suyo, fue arrastrado por «el viento del Señor» a las playas de Italia. Leopoldo, llamado por la «voz de Dios... para promover el retorno de los disidentes orientales a la unidad católica», tuvo que encerrarse en un confesonario de la región de Venecia, a disposición de los pecadores arrepentidos.

Dos apóstoles con diversidad de dones y de carismas, que sirvieron de potentes bisagras para tener fuertemente unidos a los hombres y Dios, tierra y cielo, pueblos e Iglesia. Lo confirmó el papa Pablo VI, el 2 de mayo de 1976, después de haber proclamado beato al padre Leopoldo. Les agradeció a los capuchinos «haber dado a la Iglesia y al mundo un "tipo" de vuestra escuela austera, amistosa, pía, de un cristianismo tan fiel a sí mismo, como idóneo para reanimar en el corazón del pueblo la alegría de la oración y de la bondad». Exhortó a los paduanos de este modo: «Sabed honrar junto a vuestro san Antonio a este hermano similar de la genealogía franciscana».

Genealogía croato-dálmata y franciscana

El padre Leopoldo se creyó y fue considerado y era pura sangre dálmata. Nació el 12 de mayo de 1866 en Herzeg Novi («Castelnovo» en italiano), pueblo situado en el entrante de las Bocas de Cátaro, que se reflejan en el Adriático, en la diócesis de Cátaro en Dalmacia. Fue bautizado el 13 de junio con el nombre de Bogdan (Adeodato) Juan. Seguramente se le impuso el nombre de Adeodato, sin explicarlo más, debido al hecho de haber nacido el último de doce hijos.

Pedro Mandic, el padre, provenía de una ferviente familia católica y pertenecía a la antigua nobleza de Bosnia. Hijo de un «patrón de nave», o sea, de un comerciante marítimo, con una flotilla en el Adriático, equipada para la pesca y el comercio. Contrajo matrimonio con Carlota Zarevi, cuya madre era Leonor, condesa de Bujovi. A causa de las condiciones políticas adversas, los Mandic habían perdido riquezas, acabando en la miseria. Solamente conservaban la nobleza de ánimo y la riqueza de la fe católica.

La situación de su familia ayudó a Bogdan en la niñez a comprender mejor la vida. Por eso, de sacerdote podrá acercarse con respetuosa comprensión a quien haya perdido la propia dignidad, tanto social como moral. Se lo confiará a una persona hundida en la ruina: «También yo he probado esto y entiendo bien su dolor».

Mantuvo siempre en el corazón el recuerdo de su madre Carlota. «Mi madre -dirá ya cargado de años- era de una piedad extraordinaria. A ella le debo de modo particular cuanto soy».

El muchacho Bogdan es considerado por una compañera de escuela de la misma edad, como «muy inteligente... y de mucha aplicación al estudio... muy bueno y muy devoto. Esta era su vida: la casa, la iglesia y la escuela. No participaba con otros en los juegos y diversiones y andaba siempre recogido..., prefiriendo estar siempre solo».

Hacia los 16 años, joven, inteligente y reflexivo, Adeodato -que significa «dado por Dios»- se decide a ser devuelto al Señor: ingresó en el seminario de los capuchinos de Venecia, en Udine, el 16 de noviembre de 1882. Un compañero suyo de seminario, posteriormente arzobispo, Mons. Cornelio Sebastián Cuccarollo, nos lo presenta como «un modelo perfecto en la disciplina, en la aplicación al estudio, en la compostura de sus actos en los paseos y en los recreos, y sobre todo en el recogimiento de la capilla, donde rezaba como un santo. En la mortificación de la lengua se había impuesto... un rigor extremadamente severo y delicado». Estos son los detalles fisonómicos del seminarista Mandic que se mantendrán firmes y precisos durante todo el resto de su vida entre los capuchinos de Venecia.

Vistió el hábito capuchino a los 17 años y tomó el nombre de fray Leopoldo. Fue en Bassano del Grappa (Vicenza), el 2 de mayo de 1884, en donde también emitió los votos temporales el 4 de mayo de 1885. Pronunció los votos perpetuos el 28 de octubre de 1888 en Padua y recibió la ordenación sacerdotal en Venecia el 20 de septiembre de 1890, a la edad de 24 años.

Concluida la formación y los estudios en Venecia, fue superior de la residencia de Zara durante tres años, 1897-1900; vivió en Bassano del Grappa, 1900-1905; fue vicario del convento de Capodistria, 1905-1906; confesor en Thiene (Vicenza), 1906-1907, en el santuario de la Virgen del Olmo, al que volverá en 1908 después de un año de permanencia en Padua.

Desde el 25 de abril de 1909, ejerce el ministerio de confesor en Padua hasta su muerte, a excepción de dos paréntesis: el de internado por razones políticas (30 julio 1917 - mayo 1918), en cuyo tiempo, al no tener la nacionalidad italiana, vivió como desterrado voluntario en Italia sur -Tora (Caserta), Nola (Nápoles), Arienzo (Caserta)- durante la primera guerra mundial; el otro paréntesis, a causa del traslado provisional a Fiume d'Istria, del 16 de octubre al 11 de noviembre de 1923.

Confesor muy solicitado a pesar de su duro carácter

Los paduanos mostraron sincero afecto al padre Leopoldo, como lo expresan las líneas de un periódico y la carta de un obispo. «La Libertad», diario de Padua, informaba el 31 de julio de 1917 sobre «la marcha de un capuchino benemérito» y preguntaba: «¿Quién no conoce en Padua al padre Leopoldo, el buen hermano capuchino? Apenas si salía del convento, no era orador, ni tenía pretensiones de ocupar un puesto para figurar... Solamente atender con asiduidad al confesonario. Perfecto asceta, buscaba la sombra. Y, sin embargo, todos corrían a él en busca de consejo o de fortaleza. Todos los días y a todas horas había siempre en la iglesia de los capuchinos alguien que preguntaba por el padre Leopoldo: ricos, gente del pueblo, sacerdotes, profesores, profesionales, obreros. Venían incluso de fuera de la ciudad, de lejos».

«Después de ocho años ha tenido que abandonar Padua y ayer por la mañana ha salido para Roma... Cuando se supo que tenía que marcharse, se presentó en el convento una procesión de conocidos y admiradores para darle el saludo de despedida, para recibir su bendición, para desearle que volviera pronto».

«Desde estas columnas también nosotros nos asociamos a estos buenos auspicios, puesto que sabemos cuánto bien ha hecho el humilde y docto capuchino en nuestra Padua y qué vacío deja en el campo de la dirección de las almas». Es significativo que un diario local señale la marcha de un hermano oculto en un confesionario: allí se había dado a conocer durante ocho años y realizaba un gran bien.

Cuando el 16 de octubre de 1923 se tomó la decisión por parte de los superiores de trasladar al confesor padre Leopoldo desde Padua a Fiume, siete días después el obispo de la ciudad, el siervo de Dios Elías Dalla Costa, escribía al superior provincial: «El destino a Fiume del buenísimo padre Leopoldo ha despertado en toda la ciudad de Padua un sentido de gran amargura y de verdadero disgusto. Muy distinguidas personalidades del clero y de los seglares piden a Vuestra Paternidad Reverendísima que permanezca aquí». Imploraba el retorno del «confesor» «para el bien de esta gran e insigne ciudad y diócesis» y aseguraba que todos lo acogerían «con entusiasmo».

Los dos testimonios mencionados adquieren mayor relieve cuando se conoce de cerca a aquel «confesor» de Padua al que no le faltaba un... carácter nada suave. En las venas del padre Leopoldo corría sangre, no agua. De carácter ardiente y de temperamento llamaríamos «leonino», tenía a veces sus venas como plumas erizadas. Lo confesó él mismo al siervo de Dios don Juan Calabria: «Dalmata sum» (soy dálmata). Tenía costumbre de orar con la fórmula de su compatriota san Jerónimo: «Parce mihi, Domine, quia dalmata sum!» (¡Perdóname, Señor, que soy de Dalmacia!).

A pesar de su duro carácter, se controlaba bien y alcanzaba éxito, por coraje, poniendo marcha atrás, haciéndose violencia a sí mismo, cantando victoria en el perdón. Muchos son los testimonios que constan en el proceso. Recojamos algunos: «No obstante su carácter sabía dominarse, sin mostrar exteriormente lo que ocurría en su interior». «De carácter fuerte, pero siempre con el control de sí mismo: a veces su rostro religioso se inflamaba por completo, pero sin salir de su boca palabra alguna que desentonara». «Sabía perdonar generosamente las pequeñas ofensas que recibía en el convento, no mostrando resentimiento alguno. Y esta era una gran virtud, dado su carácter más bien fuerte». «Ha sido objeto de incomprensiones y de críticas, ya porque al atender a las confesiones alguna vez no acudía a los actos de comunidad, ya porque parece que usaba demasiada amplitud con los penitentes. Él, sin embargo, lo toleraba todo pacientemente y, si se presentaba el caso, incluso usaba mayor caridad con aquellos que le habían dado motivo de disgusto».

Se le había clavado una espina dorsal de acero en tiempo de la última guerra. Los oriundos de Istria y de Dalmacia -desde 1797 pertenecían al imperio austro-húngaro- eran considerados ciudadanos austríacos. El gobierno italiano, por motivos de seguridad, les puso el dilema: o aceptar la ciudadanía italiana o ser internados más allá de Florencia. Ciudadano de Croacia (actualmente nación independiente y una de las antiguas seis repúblicas menores que componían la república federal yugoslava desde 1946), no renunció Mandic a su tierra natal, a la patria de sus antepasados y hacia el final de julio de 1917, partió de la ciudad del Santo hacia Roma, voluntario internado de guerra.

Pretendían inducirle a la aceptación formal de la ciudadanía italiana, al menos para evitar los inconvenientes del internado, teniendo en cuenta su delicada constitución y su precaria salud. Pero él, «siempre enfermizo y con dolores de estómago», repetía su NO, claro e intrépido: «¡No, jamás! La sangre no es agua; no se puede traicionar a la sangre». Incluso declaró a los superiores «estar ligado a su patria y dispuesto, por tanto, a sufrir el castigo del internado». Y lo sufrió.

Muchos eran los comentarios de los hombres: desaprobación, incomprensión, condena. El internado voluntario le hizo pasar también por estos sufrimientos. Los motivos de su elección estaban, sí, en la sangre, en el puro amor a su pueblo y a su patria croata, pero estaban más en una profundidad todavía mayor: en un ideal apostólico-ecuménico, que desde su juventud fermentaba en su alma.

«Yo tengo siempre el Oriente ante mis ojos»

El padre Leopoldo había optado por aquella enojosa elección, porque cuando terminase la guerra, quería volver a los suyos, croata entre los croatas, con la cabeza alta, con todos los papeles en regla, para guiar «a los suyos» en el retorno a la Iglesia una y católica. El Oriente mismo había sido la causa de tal decisión. Año y medio antes de morir, el 14 de febrero de 1941, escribió desde Padua: «Yo tengo siempre el Oriente ante mis ojos».

El Oriente fue su ansia apostólica y su misión sacrificada. Le habían movido a hacerse capuchino y sacerdote en Venecia la presencia y la actividad de los capuchinos vénetos en Castelnovo: allí habían llegado en 1688, como capellanes militares en las naves de la "Serenísima" y con la predicación habían mantenido viva la fe en los católicos del pueblo y del territorio interior y allí habían permanecido en una pequeña residencia, incluso después de la caída de la república véneta, para asistir espiritualmente a los italianos. Ya sacerdote, Mandic pensó siempre que volvería a estar con sus paisanos a fin de mantenerlos en la fe católica.

Bogdan Mandic era un muchacho reflexivo. Tenía que hacerle pensar el vivir su fe católica en medio de gente de otras religiones, como la musulmana. Los croatas en 1529 habían merecido del papa León X el calificativo de«scutum saldissimum et antemurale christianitatis» (escudo firmísimo y fortaleza de la cristiandad) por su larga lucha contra los secuaces del Corán. El joven Mandic, además, había constatado en su pueblo natal la presencia de iglesias y ritos diversos, como los de los cristianos ortodoxos. Viviendo en el límite entre Oriente y Occidente, en contacto con diversidad de religiones y de ritos, entre enojosas diferencias y controversias, se le había presentado el problema de la desunión y del ecumenismo.

En la segunda mitad del siglo XIX el obispo José Juraj Strossmayer tenía compromisos de iniciativas ecuménicas, encaminadas todas ellas a realizar una «unión en la diversidad». Se lograría con el amor y el respeto recíproco de los ritos, de la lengua, de los derechos tradicionales. En 1882, el mismo obispo había consagrado la catedral de Djakovo i Srijem, ya Bosnia, con finalidades explícitas: «para la gloria divina, para el ecumenismo de la Iglesia y para la paz y el amor de mi pueblo». En este contexto socio-cultural-eclesial se esbozaba y se estaba madurando la pasión de Mandic por el ecumenismo, por la unidad.

Consagrado sacerdote, más allá de su pueblo de Croacia, católico en su mayoría, el padre Leopoldo veía la masa de los pueblos orientales, separados de la unidad de la Iglesia: los no católicos monofisitas, nestorianos, ortodoxos. Esta masa de gentes -búlgara, griega, serbia, rusa- la sentía como algo suyo, «pueblo», «gente», «hermanos», «disidentes», «Oriente». Ya la había sentido a sus 21 años, siendo clérigo capuchino en Padua, en 1887. Lo recordó al llegar el cincuentenario, el 18 de junio de 1937, escribiendo en una hojita: «Para solemne memoria del hecho. 1887-1937, 18 de junio. Hoy... Ofrecí el santo sacrificio por los disidentes orientales, esto es, por el retorno a la unidad católica... Este año es el quincuagésimo aniversario desde que oí por vez primera la voz de Dios, que me llamaba a orar, a promover el retorno de los disidentes orientales a la unidad católica».

En hojas sueltas o en estampitas -en total 66- el padre Leopoldo fijó en lengua latina (la lengua de la Iglesia universal) la formulación o la renovación de sus votos y propósitos, que constituían su vocación y acción misionera en favor de los orientales.

El primer «pro memoria» en donde renueva «un voto» con juramento está fechado el 17 de diciembre de 1905; la última hojita es del 27 de junio de 1941. También en su «Librillo 1931-1938» y en una «Agenda 1939», con numerosas fechas, que van desde el 18 de diciembre de 1931 al 7 de julio de 1942, 23 días antes de su muerte, reafirmó su carismática vocación al ecumenismo y anotó la renovación de su voto en favor de los orientales. Un insistente estribillo -como martillo que reclama y fija una idea- reafirmaba periódicamente el compromiso de toda una vida: «por la redención de mi pueblo», «por mis hermanos», «por la salvación de mi gente».

El 16 de diciembre de 1906 escribió en una estampita: «Renuevo el voto hecho muchas veces con juramento en manos de mis confesores. Esto es: hago voto y lo confirmo con juramento de gastarme totalmente por la redención de mi pueblo». En otra estampita, del 20 de septiembre de 1911: «Según los designios providenciales de Dios, ante el Señor, ante la Virgen su madre y ante todos los santos he contraído la obligación de procurar a mi modo (pro modulo meo) el retorno de los disidentes orientales a la unidad católica... Reconozco... mantenerlo con voto como antes». En otra estampita, ésta del 18 de enero de 1913: «Renuevo el voto de trabajar con empeño por la unión de la Iglesia latina con la griega. Hoy renuevo los votos sobre el apostolado por el Oriente». En una hojita: «Hoy día 12 de mayo de 1915 prometo al Príncipe de los pastores poner todos mis esfuerzos en favor suyo y ayudarle para que se logre un solo redil y un solo Pastor».

En el «Librillo 1931-1938», con fecha 31 de marzo de 1936, corroboró: «Según mi vocación, muy bien conocida por mí, renuevo mi voto al divino Corazón de Jesús y a la beatísima Virgen María, corredentora del género humano, por el retorno de los disidentes orientales a la unidad católica. Tal voto será toda la razón de mi vida».

El compromiso de toda una vida

Un «sufrido del Oriente»: así lo juzgaban y juzgan al padre Leopoldo cuantos leen sus repetidos compromisos por el ecumenismo. «El padre Leopoldo fue "ecuménico" ante litteram, esto es, soñó, presagió, promovió, incluso sin actuar clamorosamente, la recomposición de la perfecta unidad de la Iglesia». Este fue el juicio del papa Pablo VI al proclamarlo beato.

Desde los 21 años hasta la muerte, el padre Leopoldo mantuvo vivo este ideal y programa de la unidad. Imposibilitado para volver entre los suyos en el Oriente, se comprometió en todo y por todo a implorar la unidad, a realizar el ut unum sint (que sean uno).

Director de los estudiantes de filosofía en Padua, desde 1910 hasta 1914, aseguraba en una paginita con fecha 21 de agosto de 1914: «El objetivo de mi vida debe ser el retorno de los disidentes orientales a la unidad católica; esto es... tengo que encauzar todas mis energías, en cuanto me lo permita mi pequeñez, a llevar lo que sea a obra tan grande, con el mérito del sacrificio de mi vida. Por esto, mientras por obediencia de mis superiores siga ejerciendo el cargo de director de nuestros jóvenes, procuraré por todos los medios que las circunstancias pongan a mi alcance preparar a los apóstoles que a su debido tiempo se encargarán de obra tan importante».

El 27 de junio de 1941 volvía a escribir: «Toda la razón de mi vida tiene que ser este diseño divino, o sea, que también yo, a mi modo (pro modulo meo) aporte algo, a fin de que un día... los disidentes orientales regresen a la unidad católica».

El repetido «pro modulo meo» incluía todo medio del que pudiera disponer, respetando las tareas que la obediencia le confiara. El primer medio para promover la unidad, el más costoso, fue el ofrecerse como víctima. El 27 de agosto de 1912, escribió en una estampita: «...He aquí que me ofrezco como víctima por los hermanos». En otra estampa, 6 de febrero de 1913: «Me obligo con voto, corroborado con juramento, a cumplir lo que falta a la Pasión en relación con los disidentes orientales».

No pudo viajar por el mundo para hablar a los hombres; pero, eso sí, proclamó con insistencia su plegaria, propiciatoria e implorativa. Confió entre lágrimas a su enfermero: «¡Es preciso marchar a misiones orando!». Señala el padre Leopoldo las horas para la oración ecuménica y la renovación de su voto. Normalmente son las horas de la noche, puesto que durante todo el día no le dejaban los penitentes que solicitaban recibir el sacramento de la reconciliación.

Promovió el ecumenismo, celebrando y viviendo la misa de cada día como compromiso ecuménico. He aquí un documento de su voto sacerdotal, del 19 de octubre de 1935: «Me obligo con voto: cuantas veces celebre la misa, si no me lo impide la justicia o la caridad, todo el fruto del santo sacrificio será por el retorno de los disidentes orientales a la unidad católica. Cuando la justicia o la piedad obliga de forma distinta, entonces, manteniendo esa misma justicia y caridad, todo el fruto excedente será para el mismo fin. Además, todas las otras cosas que en mi vida ocupan mi atención estarán en unión con el mismo santo sacrificio por el retorno indicado».

Volvió a confirmar este voto, escribiendo a su director espiritual, el 14 de febrero de 1941: «Yo tengo siempre el Oriente ante mis ojos y siento que el Señor me invita a celebrar siempre los santos misterios, Intacta iustitia et pietate pro circunstantiis, (firmes la justicia y la piedad según las circunstancias) a fin de que a su tiempo llegue la gran promesa: unum Ovile et unus Pastor (un solo Redil y un solo Pastor). El Señor nos mueve a nosotros sus ministros a aplicar sus méritos en favor de los disidentes orientales: quiero decir, Él ruega por ellos en cuanto que a este fin nosotros celebramos los santos misterios con esa misma finalidad. Está bien claro que El mismo ruega por medio de nosotros».

Constatando que la unidad de los cristianos había sido rota también por falta de amor, el capuchino croata estaba convencido de que se podía volver a la unidad rehaciendo el camino, intensificando el amor. Si la caridad prepara la unidad, el padre Leopoldo la preparó amando, haciendo de buen pastor en el confesonario. Solía repetir: «Hemos de vencer siempre con la caridad». En una estampa que representaba a Cristo en ademán de bendecir, escribió el 23 de abril de 1910: «Quiero llegar a ser un vaso elegido a fin de que se consiga un solo Redil y un solo Pastor».

Un profesor de la universidad de Padua dio el siguiente testimonio: «Me parece que toda su vida ha sido un himno de exaltación de la virtud de la caridad hacia el prójimo. Con gusto acogía siempre a cuantos recurrían a él, y veía con entusiasmo que le llevara cualquier pecador especial, necesitado de benevolencia, diciéndome: tráigamelo, tráigamelo». Un canónigo de Padua confirmó: «Por el prójimo sacrificó toda su vida a fin de salvar a las almas. El padre Leopoldo pudo ser llamado el mártir del confesonario: siempre a disposición, a la hora que fuera, incluso durante 15 horas seguidas». Con el convencimiento de que «la caridad prepara la unidad».

En el confesonario «mi Oriente»

La «voz de Dios», que invitaba a trabajar por el retorno de los orientales disidentes a la Iglesia una, había sido explícita para fray Leopoldo a sus 21 años. También fue explícita la voz de los superiores que le confiaron el ministerio de oír confesiones. El padre Leopoldo no podía dedicarse a la predicación: era de palabra a veces lenta, a veces precipitada, cansada, como balbuciente. No gozaba de salud para dedicarse a la evangelización: se presentaba con un cuerpo pequeño (de 1,35 m.), encorvado, pálido, muy endeble, atormentado por no pocos achaques, como dolor en los ojos, molestias de estómago, artritis deformante. Justamente acabará con su vida un terrible cáncer de esófago.

Dios lo llamaba para estar entre los pueblos orientales. Pero la obediencia lo encerró en un confesonario. El mismo Dios, que claramente le había abierto el camino, parecía que se lo cerraba. Dios cierra para abrir, porque en su providencia sabe tejer sus bordados incluso en el revés del diseño.

Así lo entendió el padre Leopoldo, destinado al estrecho cerco de una celdilla-confesonario. El 12 de septiembre de 1935 escribió: «Toda alma que vaya en busca de mi ministerio será entonces "mi Oriente"». Precisó al año siguiente, el 16 de agosto de 1936: «Yo fray Leopoldo hoy, antes de la hora de sexta, he comprendido la economía de la divina gracia: que yo he sido llamado para la salvación de mi gente, del pueblo eslavo, y al mismo tiempo para la salvación de las almas, especialmente en la administración del sacramento de la penitencia. En resumen, con este plan tan claro, pondré todos mis esfuerzos en buscar por doquier, ayudado siempre por la gracia de Dios, el cumplir esta mi doble misión: ante todo la salvación de mi pueblo y también el cuidado espiritual de los fieles, por medio del sacramento de la penitencia».

Su heroicidad en la doble vocación, ecuménica y ministerial, fue ratificada en el decreto sobre la heroicidad de las virtudes, del 1 de marzo de 1974: «Entendió que el plan divino no era que él en persona marchase a Oriente para ejercer allí el apostolado de la unidad, sino que se encerrase en una celdilla-confesonario. Desde entonces, veía su Oriente en cada alma que se le acercaba en busca de ayuda espiritual. Por esto, se entregó con intrepidez y con maravillosa constancia a ese escondido ministerio, con intención misionera y espíritu apostólico».

«Durante 30 años acudieron a él para confesarse innumerables almas; y se mostró siempre a punto, sereno, afabilísimo, dispuesto a cualquier sacrificio por el bien y el servicio de los fieles cristianos».

Bisagra entre los pecadores y Dios

Esta fue la delicada tarea, enorme y maravillosa, del padre Leopoldo en Padua durante los 34 años de confesor: estar al servicio de los más necesitados, de los más pobres, como son los pecadores. Oír confesiones: «Esta es, en efecto, su misión, anotaba su superior provincial en los Anales de los Capuchinos de Venecia, en 1923. Su constitución física muy débil no le permite dedicarse a otros ministerios. En la confesión, no obstante, ejerce una fascinación extraordinaria por su gran cultura, por su aguda intuición y especialmente, por la santidad de su vida. A él afluyen no solamente gente del pueblo, sino particularmente intelectuales y aristócratas, así como profesores y estudiantes universitarios y el clero secular y regular».

Si en el centro de Padua estaba siempre abierto el café "Pedrocchi", en la periferia estaba también siempre abierta la celdilla-confesonario del padre Leopoldo para acoger, para escuchar casos dolorosos, para asegurar el perdón de Dios. Una actividad escondida, sin propaganda, apenas percibida, alejada de entrevistas o de flash,desarrollada durante más de 30 años, sin interrupción, con esa labor de día a día que siempre desgasta, con una asiduidad de diez a doce horas diarias.

Cuando los males del cuerpo le impedían este servicio de la estola morada, el enfermo pedía a personas de su confianza: «Encomiéndeme al Padrone (Señor amo) a fin de que se digne devolverme la salud para el bien de las almas». Y en marzo de 1942, cuatro meses antes de morir: «Usted ruegue por mí, para que la Virgen santísima se digne librarme de estas incomodidades, para que así pueda nuevamente atender a las almas». Un sacerdote con un único interés: las almas. Apóstol a pesar de mantenerse sentado.

Todos eran sus penitentes preferidos. Si acaso había alguna singularidad, ésta era para los sacerdotes, que los consideraba «elegidos para la salvación de los pueblos» (carta a un sacerdote, en octubre de 1937). Los sacerdotes correspondieron a tal predilección, como se evidenció en sus Bodas de oro sacerdotales, el 12 de septiembre de 1940. Se congregaron más de 500 sacerdotes. La estima de éstos por su confesor también se manifestó llevando el ataúd en su funeral.

El profesor Ezio Franceschini, de la universidad católica de Milán, sintetizó el servicio del padre Leopoldo en Padua al presentarlo «encerrado en una celdilla de escasos metros cuadrados, sin preocuparse de sus achaques, ni del frío, del calor, del cansancio, del interminable desfilar de las personas que acudían a sus pies con el peso de sus culpas, de sus penas, de sus necesidades... Confesando durante diez, doce horas al día, con paciencia, con bondad, con atención siempre viva, encontrando las palabras apropiadas para cada uno. Todo esto sin interrupción ni reposo, ni siquiera en los días anteriores a su muerte. Tener cada día nueva sed de almas; hacer llegar a las conciencias la luz de Dios; transformar la propia vida en una donación de sí y en una donación de Dios. Y todo con sencillez, con serenidad. Esta es la vida del padre Leopoldo».

Donación prolongada hasta el final de su vida. Pocos días antes de morir, va medio arrastrándose, sin fuerzas, por el corredor del convento para subir a oír confesiones. Tuvo que advertirle el superior que volviera a su celda y descansara. Pero el confesor, ya extenuado por los años y más todavía por sus enfermedades, suplicó de rodillas y con los brazos en cruz: «Padre, tenga piedad de mí... ¡hay tanto bien que hacer!».

El estilo del «padre del hijo pródigo»

El confesor padre Leopoldo, que aparecía como acurrucado bajo el sayal capuchino, con las manos deformadas por la artritis, había logrado, no obstante, convertir aquella celdilla-confesonario en un... saloncito de la amabilidad. Allí se encontraban para cada penitente la misericordia de Dios y la bondad de un sacerdote.

Salía al encuentro del penitente; le escuchaba y comprendía sus debilidades, sin hacerle gravosas ni culpas ni remordimientos; con frecuencia, al perdonarle, le quedaba agradecido.

«Confesor de manga ancha», lo tildó más de uno, acusándolo hasta de laxismo. «Confesor de la misericordia de Dios», se juzgaba él. Y para darle la razón estaban las más exquisitas parábolas evangélicas de la misericordia.

Alguna vez se justificó: «Dicen que soy demasiado bueno; pero si alguien viene para arrodillarse delante de mí, ¿no es esta una prueba suficiente de que implora el perdón de Dios?». Repetía: «La misericordia de Dios es superior a toda expectativa».

Para superar obstáculos en algunas confesiones difíciles, daba ánimo: «Dos pecadores nos encontramos aquí. ¡Dios tenga piedad de nosotros!». Con decisión eliminaba dudas o escrúpulos o ansias, asegurando: «La responsabilidad recae sobre mí, señor». Era firmísimo en la doctrina. Estaba en el confesonario como en una garita, centinela para la defensa de la moral y de los derechos de Dios. Confió a un amigo: «Cuando confieso y doy consejos, siento todo el peso de mi ministerio y no puedo traicionar mi conciencia. Primeramente y ante todo, la verdad».

Al mismo tiempo era amplísimo al perdonar, al absolver. Para justificarse mostraba a los penitentes el crucifijo: « Es Él quien perdona, es Él quien absuelve». «Si Él me reprochara algo, le contestaría que ha sido El mismo quien me ha dado ejemplo y que yo no he muerto todavía por la salvación de las almas, como El realmente sí lo ha hecho». «Si el Crucificado me echara en cara que tengo manga ancha, respondería: este doloroso ejemplo, Padrone benedeto (Dueño bendito), me lo habéis dado Vos; ¡yo no he llegado aún a la locura de morir por las almas!».

Sus penitentes le exaltaron a coro con testimonios como éstos: «una acogida singular», «la paciencia increíble», «la delicadeza imperturbable», «jamás un arrebato, jamás una impaciencia», «un gran sentido de comprensión», «cortesía también para los más pobres y humildes», «un gran corazón», «siempre a disposición», «cantidad de humanidad al escuchar».

Singular era la confianza y la tranquilidad que sabía dar a los penitentes. Repetía: «¡Tenga fe! ¡Tenga fe! ¡Fe!». A quienes se lamentaban de sus culpas, les decía: «Esté tranquilo, póngalo todo sobre mis espaldas, asumo yo la responsabilidad». En una palabra, bajo la apariencia de severidad dálmata y de austeridad capuchina, en el padre Leopoldo latía un corazón que era todo comprensión y delicadeza.

En defensa de la vida y de la justicia

Confesor de ideas claras sobre la familia -que la quería, como está determinado por Dios, fundada en el amor, serena en la fidelidad y unidad, abierta a la vida-, se convertía en hombre riguroso ante los pecados contra el amor, ante los «NO» del nacimiento, ante los atentados contra la vida que nace. En contraposición, tenía preferencias de auténtica ternura para las madres y los niños. En favor de los niños huérfanos inspiró a una maestra de Rovigo que instituyese «Pequeñas Casas» para ellos, en donde pudiesen encontrar un corazón y cuidados de una «madre».

Ante una esposa, aconsejada por los médicos para que interrumpiese el embarazo para sobrevivir: «¡No, no! -reaccionó el padre Leopoldo-, ¡el Padrone Iddio (Dios Nuestro Señor) no quiere estas cosas! ¡Tenga fe! Todo se resolverá bien. ¡Tenga fe!».

Insistía al hablar con los médicos: «El derecho a nacer y a la vida es sagrado e inviolable y por eso no sólo hay culpa, sino maldición y condena inexorable para los que a él se oponen; ninguna finalidad médica, eugenética, social, moral, económica puede servir de justificación para tal supresión».

Igualmente inflexible se mantenía ante los maridos violentos con sus esposas o infieles o quizá muy bestias. Lo manifestaba él mismo: «Cuando se me presentan maridos de esta índole, los pongo entre la espada y la pared, delante de su responsabilidad». Añadía para los que traicionan la fidelidad conyugal que «la mayor de las traiciones del mundo es traicionar el afecto».

El menudo Mandic parecía convertirse en un... gigante, cuando se encontraba de tú a tú con opresores. El hermano-dulzura se transformaba en explosión, y, aunque balbuciente, vigorizaba su palabra y su tono para reivindicar los derechos de los pobres, de los obreros, de la mujer débil, de cualquier persona oprimida por el prepotente o por el injusto. Al encontrarse frente a la violencia o la opresión, el capuchino sentía su doble condición de sacerdote y además dálmata.

Pagando en persona

El confesor de la plaza S. Croce se comprometía a cumplir él la penitencia ofreciendo y sufriendo. Solía repetir: «¡Pongo poca penitencia a los que se confiesan porque lo demás lo hago yo!». Hallado de noche orando, daba esta explicación: «¡Tengo que hacer penitencia por mis penitentes!».

Su mayor penitencia era pasar todo el día en aquella celdilla, muy fría en invierno y un horno en verano. Permanecía, no obstante, allí desafiando al frío y al calor: «Si no hago penitencia por mis penitentes...».

La más dura penitencia -presente y pesante durante toda su vida en Padua- fue el sentirse como un «enjaulado» en aquella celdilla-confesonario -2,65 m. de longitud, 1,70 de anchura y 2,50 de altura-, mientras todo su ser estaba mirando al Oriente, a sus pueblos para alcanzar la unidad católica. Hizo esta confidencia: «Por ahora, no hay forma de escapar de Padua; me quieren aquí, aunque estoy como un pájaro en la jaula. Mi corazón está siempre más allá del mar».

Las pocas horas fuera de la «jaula»

Eran las horas que el padre Leopoldo pasaba en coloquio con la Virgen, a la que llamaba en dialecto véneto la«Paroma benedeta» (Madre bendita). Cada día celebraba la misa en el altar lateral de la Inmaculada; recitaba el oficio parvo y rezaba muchos rosarios. De cuando en cuando peregrinaba a la Virgen de la Salud, venerada en la próxima iglesia parroquial de S. Croce de Padua o a la Bienaventurada Virgen Constantinopolitana, en la basílica paduana de Sta. Justina, o a la Inmaculada de la capillita del huerto capuchino y le llevaba unas flores.

En julio de 1934 fue a Lourdes, «contentísimo» y testigo de «cosas maravillosas». Alguna vez pudo volver a la Virgen del Scarpello, en el santuario de su infancia, en medio de las Bocas de Cátaro. Oraba intensamente a la Virgen, hablaba de Ella con fervor, considerándose el «niño» de la Virgen, llegando a escribirle con frecuencia algunas cartitas.

Alguna vez salía del confesonario y se acercaba en la misma iglesia a alguna esposa en estado de buena esperanza para escucharla, animarla, bendecirla y prometerle su oración por el éxito del nacimiento. A los niños también les brindaba sonrisas, caricias y bendiciones.

Las salidas de su celdilla-confesonario eran para visitar a los enfermos en Padua o en otros pueblos cercanos, en clínicas o en casas privadas. Para todos ellos se hacía hermano que anima y sacerdote que absuelve. A menudo se dirigía a la enfermería del convento para confortar a los hermanos enfermos o ancianos. A cada uno le repetía el mismo estribillo: «¡Tenga fe! ¡Tenga fe!».

Como médico de las almas que era, el padre Leopoldo amaba particularmente a los médicos y les estimulaba a que ejercieran el más afectuoso servicio de los enfermos para curar sus cuerpos y aliviarles los dolores. Repetía a los médicos y a los enfermos: «Dios es médico y medicina».

Sólo tenía retazos de tiempo entre las confesiones y entonces escribía a los amigos, a penitentes, a hijos espirituales. Se conservan 220 cartas, breves la mayor parte, y en ellas se trasparenta como amigo de la relación pastoral, maestro de espíritu, mantenedor de la acción de los católicos (se pueden leer dos cartas al siervo de Dios Guido Negri [1888-1916]), hombre del agradecimiento sincero, inmediato, humilde, constante. Un verdadero sacerdote porque era un verdadero hombre.

Contribuyó a sacarlo definitivamente de la «jaula»-confesonario una corta enfermedad, la última. Fue un tumor en el esófago.

El fin de «este pobre de mí»

El compromiso de su vida queda resumido en las palabras que el padre Leopoldo repetía a su amigo Ángel Marzotto: «Escondámoslo todo, incluso aquello que puede tener apariencia de don de Dios en nosotros a fin de que no se haga mercado de ello. ¡A Dios solamente el honor y la gloria! Si fuera posible, deberíamos pasar por la tierra como una sombra que no deja vestigio de sí». Humildemente pensando en su yo, el padre Leopoldo lo definía «este pobre de mí».

Estaba decidido a comprometer, en su trabajo ministerial, aquel muy suyo «pobre de mí». Tenía grandes deseos de vivir: para hacer algo, para salvar, para amar, para merecer. Quería vivir para continuar siendo en el confesonario la antena de la misericordia de Dios, el transmisor de su perdón. Decía: «Cuanto más trabajemos en nuestra vida terrestre tanto más méritos ganaremos para el cielo y tanto más contribuiremos a salvar las almas. Nadie nos quita un lugar en el cielo». Reafirmaba: «Tengo que estar siempre dispuesto a trabajar. Hemos nacido para la fatiga y tendremos el descanso en el paraíso».

Sin embargo, en las enfermedades de los últimos tiempos de su vida, se le oía decir: «Si el Señor me quiere, ¡que me lleve!». Hacía esta súplica: «¡Que el Señor me lleve estando en la brecha!», porque tenía tal convicción y la expresaba con estas palabras: « Un sacerdote debe morir de fatigas apostólicas; no existe otra muerte digna de un sacerdote». Confió ésta su convicción a los clérigos capuchinos de Udine, al agradecerles la felicitación en sus Bodas de oro sacerdotales: «Hemos nacido para la fatiga. Suma alegría poder estar ocupado. Pedid al Padrone Iddio (Dios Nuestro Señor) morir de fatigas apostólicas». El Padrone Iddio escuchó esta su esperanza sacerdotal.

El padre Leopoldo confesó y celebró la misa hasta el 29 de julio de 1942. Al día siguiente, muy de mañana, se puso el alba para celebrar la misa y en la sacristía se desplomó, vestido de blanco. Llevado a la celda, recibió la unción de los enfermos y orando junto con sus hermanos terminó la Salve Regina: «¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María!». Así terminó su vida. Eran las 6,30 del 30 de julio de 1942.

Setenta y seis años de edad, sesenta de testimonio capuchino, cincuenta y dos de sacerdocio.

Breve recorrido hacia los altares

En los funerales participó una inmensa multitud. Se hicieron en la espaciosa iglesia de los Siervos, en la ciudad. El 1 de agosto fue sepultado en el cementerio mayor de Padua. Los sacerdotes quisieron que su confesor no fuera depositado en tierra, sino en su capilla. Desde el 19 de septiembre de 1963 su cuerpo reposa junto a la celdilla-confesonario, meta ininterrumpida de peregrinaciones de todas las partes del mundo. Aumentaron cada vez más las voces insistentes que proclamaban a aquel capuchino de las misericordiosas absoluciones «santo» y «taumaturgo». Dos apelativos aplicados también a san Antonio de Padua desde su muerte.

La creciente fama de santidad y las gracias concedidas, hicieron que inmediatamente se abriera el camino hacia la glorificación del padre Leopoldo. Debido, desde luego, también al infatigable trabajo del padre Pedro Bernardi de Valdiporro, biógrafo y después vicepostulador.

El 16 de enero de 1946 se inicia el proceso diocesano para la beatificación. El papa Juan XXIII introduce la causa, el 25 de mayo de 1962. En los años 1963-1966 se desarrolla el proceso apostólico, al cual sigue la proclamación de la heroicidad de las virtudes el 1 de marzo de 1974. Se aprueban dos milagros -curación de Elsa Raimondi de peritonitis tuberculosa fibrinosa y curación de Pablo Castelli de trombosis masiva de los vasos mesentéricos- atribuidos al siervo de Dios Leopoldo Mandic el 12 de febrero de 1976.

El papa Pablo VI lo declara beato el 2 de mayo de 1976 en la plaza de San Pedro. El mismo papa quedó sorprendido por la rapidez del recorrido. Sólo 34 años de duración. Es verdad que fue acelerado por «la vox populi en favor de las virtudes del padre Leopoldo... que se ha hecho más insistente, más documentada, más segura... Al coro espontáneo... ha tenido que rendirse el juicio de la Iglesia». En 1977 se emprendió la causa para la canonización.

El cadáver de san Leopoldo se conserva en Padua. En el reconocimiento canónico del 24 de febrero de 1966 fue hallado incorrupto. Quedan también sus pocos escritos: 17 artículos publicados en la revista para los terciarios franciscanos del Véneto Bolletino Francescano (1907-1916), 220 cartas, 66 hojitas con el compromiso renovado en favor del ecumenismo. Queda sobre todo su celdita-confesonario. Se libró de las bombas que en el ataque aéreo del 14 de mayo de 1944 habían destruido la iglesia y parte del convento de los capuchinos. San Leopoldo lo había vaticinado: «La iglesia y el convento serán atacados por las bombas, pero no esta celdita. Aquí Dios ha derrochado misericordia con las almas. Debe permanecer como un monumento de su bondad».

Para dar testimonio de esta «bondad» de Dios se halla expuesta en un relicario, junto a la tumba, la mano derecha del santo.

San Leopoldo Mandic -el hombre del «sí» a los superiores y a la Iglesia- vivió entre dos ruegos diarios e insistentes:Ut unum sint para la unidad de los cristianos; ego te absolvo para el perdón de los pecadores.

El siervo de Dios Luis Stepina, cardenal arzobispo de Zagreb, en una carta fechada en Krasi el 26 de septiembre de 1959 lo definió de este modo: «Guía segura para la paz del corazón; él..., como pocos otros hombres de nuestro tiempo ha sabido, sobre todo a través del confesonario, llevar a Dios las almas tristes y abatidas por el sufrimiento».

El papa Pablo VI en el discurso de beatificación, el 2 de mayo de 1976 lo definió así: «En la semblanza de un humilde hermanito, una figura exultante y al mismo tiempo desconcertante... Es un pobre, pequeño capuchino: parece sufriente y vacilante, pero tan extrañamente seguro, que nos sentimos atraídos por él encantados... Es una débil, popular, aunque auténtica imagen de Jesús... Una figura muy singular del ministro de la gracia sacramental de la penitencia».

Esto es: un sacerdote, pionero, profeta, artífice y apóstol del ecumenismo, que se hizo bisagra de la unidad entre los pueblos orientales y la Iglesia una católica; un confesor, corazón de Dios debajo de una estola de color morado, un gran «depurador» de las almas, que se hizo bisagra del perdón entre los hombres pecadores y el Dios tres veces santo, pero infinitamente rico en misericordia.

Hemos de resaltar, por fin, que este breve recorrido hacia el honor de los altares culminó años atrás con la canonización de San Leopoldo Mandic de Castelnovo por Juan Pablo II, el 16 de octubre de 1983.

Fernando de Riese Pío X, O.F.M.Cap., San Leopoldo Mandic. Bisagra entre los hombres y Dios, en AA.VV., «... el Señor me dio hermanos...». Biografías de santos, beatos y venerables capuchinos. Tomo II. Sevilla, Conferencia Ibérica de Capuchinos, 1997, págs. 297-319.- La principal fuente de información de esta biografía son las actas del proceso de canonización.

Corazón Sagrado de Jesús,

en Vos ponemos toda nuestra confianza,

temiéndolo todo de nuestra fragilidad,

esperándolo todo de vuestra bondad:

sed el único objeto de nuestro amor,

el protector de nuestra vida,

el sostén en nuestra debilidad,

la reparación de nuestras faltas,

la seguridad de nuestra salvación y

nuestro refugio en la hora de la muerte.

Amén.

San Leopoldo Mandic De Castelnovo 1866-1942

San Leopoldo ingresó muy joven en la Orden capuchina, deseoso de trabajar por la unidad de las Iglesias, por lo que pidió permiso para marchar a misiones. Pero los superiores, teniendo en cuenta su frágil salud, lo dedicaron a la ardua tarea del confesionario, en la que perseveró toda su larga vida, acogiendo y reconciliando a innumerables penitentes de toda clase. Significativamente, Juan Pablo II lo canonizó durante la celebración del Sínodo de los obispos sobre «la Reconciliación».

El P. Leopoldo, llamado en el siglo Adeodato Mandic, nació en Castelnovo de Càttaro o Herceg-Novi (Croacia) el 12 de mayo de 1866, siendo el penúltimo de doce hijos. Todavía joven, se sintió llamado por Dios a trabajar por la unidad de los Ortodoxos a la Iglesia católica. Para ello, se trasladó a la región de Venecia y, a la edad de 16 años, ingresó en el noviciado capuchino de Udine (Italia), con la ilusión de ir más tarde a Oriente como misionero.

Ordenado de sacerdote en 1890, pidió a los superiores permiso para marchar a misiones, pero nunca se lo concedieron, entre otras razones, por su frágil constitución física y su delicado estado de salud, así como un pequeño defecto de pronunciación que le hacía penosa la predicación. No obstante, supo buscar la realización de su ideal allá donde le enviaba la obediencia. Se dedicó a las diversas tareas que le encomendaron los superiores, hasta centrarse en el ministerio de la confesión.

Durante cuarenta años, y hasta la víspera de su muerte, estuvo siempre dispuesto a acoger, escuchar, consolar y reconciliar a innumerables penitentes en una pequeña habitación aneja al convento de los Capuchinos en Padua. Murió, a la edad de 76 años, el 30 de julio de 1942: mientras se preparaba para celebrar la misa, le dio un ataque cerebral que le causó poco después la muerte, mientras sus hermanos cantaban la Salve a la Virgen. Pablo VI lo beatificó el 2 de mayo de 1976, y Juan Pablo II lo canonizó el 16 de octubre de 1983, dentro del Año Santo de la Reconciliación y precisamente durante la VI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tenía como tema central «La reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia».

* * * * *

De la homilía de Juan Pablo II en la misa de canonización (16-X-1983)

Leopoldo Mandic, en sus días, fue siervo heroico de la reconciliación y la penitencia.

Nacido en Castelnovo, junto a «Bocche di Càttaro», a los 16 años dejó la familia y su tierra para entrar en el seminario de los capuchinos de Udine. En su vida no figuran grandes acontecimientos; algún traslado de un convento a otro, como es costumbre entre los capuchinos, y nada más. Y después, la asignación al convento de Padua, donde permaneció hasta la muerte.

Pues bien, precisamente sobre esta pobreza de una vida sin importancia exterior, vino el Espíritu Santo y alumbró una grandeza nueva, la de una fidelidad heroica a Cristo, al ideal franciscano y al servicio sacerdotal a los hermanos.

San Leopoldo no dejó obras teológicas o literarias, no deslumbró por su cultura ni fundó obras sociales. Para cuantos lo conocieron, fue únicamente un pobre fraile, pequeño y enfermizo.

Su grandeza consistió en otra cosa, en inmolarse y entregarse día a día a lo largo de su vida sacerdotal, es decir, 52 años, en el silencio, intimidad y humildad de una celdilla-confesonario: «El buen pastor da la vida por las ovejas». Fray Leopoldo estaba siempre allí a disposición, y sonriente, prudente y modesto, confidente discreto y padre fiel de las almas, maestro respetuoso y consejero espiritual, comprensivo y paciente.

Si lo queremos definir con una palabra, como solían hacerlo en vida sus penitentes y hermanos, entonces es «el confesor»; sólo sabía «confesar». Y justamente en esto reside su grandeza. En saber desaparecer para ceder el puesto al verdadero Pastor de las almas. Solía definir su misión así: «Ocultemos todo, aun lo que puede parecer don de Dios; no sea que se manipule. ¡Sólo a Dios honor y gloria! Si posible fuera, deberíamos pasar por la tierra como sombra que no deja rastro de sí». Y a alguien que le preguntaba cómo resistía una vida tal, respondió: «¡Es mi vida!».

«El buen pastor da la vida por las ovejas». A los ojos humanos, la vida de nuestro Santo se asemeja a un árbol al que una mano invisible y cruel le hubiera cortado todas las ramas una tras otra. El padre Leopoldo fue un sacerdote imposibilitado para predicar por un defecto de pronunciación. Un sacerdote que ansiaba dedicarse a las misiones, y hasta el final esperó el día de partir, que no le llegó porque tenía una salud muy endeble. Un sacerdote de tan gran espíritu ecuménico que se ofreció con entrega diaria como víctima al Señor para que se restableciera la unidad plena entre la Iglesia latina y las orientales separadas aún, y volviera a haber «una sola grey bajo un solo pastor» (cf. Jn 10,16); pero vivió su vocación ecuménica en ocultación total. Entre lágrimas decía: «Seré misionero aquí, en la obediencia y en el ejercicio de mi ministerio». Y también: «Toda alma que reclame mi ministerio será entre tanto mi Oriente.»

¿Qué le quedó a san Leopoldo? ¿A quién y para qué sirvió su vida? Le quedaron los hermanos y hermanas que habían perdido a Dios, el amor y la esperanza. Pobres seres humanos que tenían necesidad de Dios y acudían a él pidiendo perdón, consuelo, paz y serenidad. A estos «pobres» dio la vida san Leopoldo, por ellos ofreció padecimientos y oración; pero con ellos sobre todo celebró el sacramento de la reconciliación. Aquí vivió su carisma. Aquí hallaron expresión heroica sus virtudes. Celebró el sacramento de la reconciliación y ejerció el ministerio como a la sombra de Cristo crucificado. Fijos los ojos en el crucifijo colgado en el reclinatorio del penitente. El protagonista era siempre el Crucificado. «Él es quien perdona, Él es quien absuelve». Él, el Pastor de la grey...

San Leopoldo hundía su ministerio en la oración y contemplación. Fue un confesor de continua oración, un confesor que vivía habitualmente absorto en Dios, en atmósfera sobrenatural.

La primera lectura de la liturgia de hoy nos recuerda la oración de intercesión de Moisés durante una batalla que sostuvo Israel contra Amalec. Cuando se alzaban las manos de Moisés, la balanza de la victoria se inclinaba hacia su pueblo; cuando estas manos desfallecían de cansancio, dominaba Amalec.

La Iglesia, al ponerse hoy ante los ojos la figura de su humilde servidor san Leopoldo, que fue guía para muchas almas, quiere señalarnos las manos que se levantan hacia lo alto en las luchas varias del hombre y del Pueblo de Dios, que se alzan en la oración y se levantan en el acto de la absolución de los pecados, absolución que llega siempre al amor que es Dios, el amor que se nos reveló una vez para siempre en Cristo crucificado y resucitado.

«Por Cristo os rogamos: Reconciliaos con Dios» (2 Cor 5,20).

¿Qué nos dicen, amados hermanos, estas manos de Moisés levantadas en oración? ¿Qué nos dicen las manos de san Leopoldo, siervo humilde del confesonario? Nos dicen que jamás puede cansarse la Iglesia de dar testimonio de Dios, que es amor. Nunca puede descorazonarse ni cansarse ante las contrariedades, desde el momento en que la cumbre de este testimonio se alza indómita en la cruz de Jesucristo sobre la historia entera del hombre y del mundo.

[L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, del 23-X-83]

* * * * *

De la homilía de Pablo VI en la misa de beatificación (2-V-1976)

¿Quién es, quién es aquel que hoy nos reúne aquí para celebrar en su nombre bienaventurado una irradiación del Evangelio de Cristo, un fenómeno inexplicable, a pesar de ser claro y evidente: el fenómeno de una transparencia encantadora, que nos permite vislumbrar, en el perfil de un humilde hermano, una figura luminosa y al mismo tiempo casi desconcertante? Mira, mira, ¡es san Francisco! ¿Lo ves? ¡Mira cómo es pobre, mira cómo es simple, mira cómo es hermano! Es justamente él, san Francisco, tan humilde, tan sereno, tan absorto que aparece casi extático en una propia visión interior suya de la invisible presencia de Dios, y, sin embargo, para nosotros, tan presente, tan accesible, tan disponible que parece casi conocernos, esperarnos, saber nuestras cosas y leer dentro de nosotros.

Mira bien: es un pobre, pequeño capuchino; parece que sufre y vacila, pero está tan extrañamente seguro que nos sentimos atraídos y encantados por él. Mira bien con la lente franciscana. ¿Lo ves? ¿Tiemblas? ¿A quién has visto? Sí, digámoslo; es una débil, popular, pero auténtica imagen de Jesús; sí, de aquel Jesús que hablaba al mismo tiempo al Dios inefable, al Padre, Señor del cielo y de la tierra; y nos habla a nosotros, minúsculos oyentes, encerrados en las proporciones de la verdad, es decir, de nuestra pequeña y paciente humanidad... Y, ¿qué dice Jesús en este su pobrecito oráculo? ¡Oh! Grandes misterios, los misterios de la infinita trascendencia divina, que nos deja encantados, y que inmediatamente emplea un lenguaje conmovedor y cautivador. Escuchemos el Evangelio: «Venid a mí todos vosotros, que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré» (Mt 11,28).

Pero entonces, ¿quién es? Es el padre Leopoldo; sí, el siervo de Dios, padre Leopoldo de Castelnovo, que, antes de hacerse fraile se llamaba Adeodato Mandic; un dálmata, como san Jerónimo, que debía tener, ciertamente, en el temperamento y en la memoria la dulzura de la encantadora tierra adriática, y en el corazón, y en la educación doméstica, la bondad, honesta y piadosa, de la valiente población véneto-balcánica. Nació el 12 de mayo de 1866, y murió en Padua, donde se hizo capuchino y donde vivió la mayor parte de su vida terrena, terminada a los setenta y seis años, el 30 de julio de 1942.

La nota peculiar de la heroicidad y de las virtudes carismáticas del beato Leopoldo fue otra, ¿quién no lo sabe? Fue su ministerio al escuchar las confesiones. El llorado cardenal Larraona, entonces Prefecto de la S.C. de Ritos, escribió en el decreto de 1962 para la beatificación del padre Leopoldo: «Su método de vida era éste: celebrado a primera hora de la mañana el sacrificio de la misa, se sentaba en el pequeño confesonario y allí permanecía todo el día a disposición de los penitentes. Mantuvo este estilo de vida durante cerca de cuarenta años, sin la más mínima queja...».

Es éste, creemos, el título primario que ha merecido a este humilde capuchino la beatificación que en estos momentos estamos celebrando. Se santificó principalmente en el ejercicio del sacramento de la reconciliación. Por fortuna, se han escrito y divulgado copiosos y espléndidos testimonios sobre este aspecto de la santidad del nuevo beato. A nosotros no nos corresponde sino admirar y dar las gracias al Señor, que ofrece hoy a la Iglesia una figura tan singular de ministro de la gracia sacramental de la penitencia; que invita, por una parte, a los sacerdotes al ministerio de tan capital importancia, de pedagogía tan actual, de tan incomparable espiritualidad; y que recuerda a los fieles, ya sean fervorosos, o tibios, o indiferentes, qué providencial servicio es todavía hoy, mejor dicho, hoy más que nunca, para ellos la confesión individual y auricular, fuente de gracia y de paz, escuela de vida cristiana, consuelo incomparable en la peregrinación terrena hacia la eterna felicidad.

ORACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

en Vos ponemos toda nuestra confianza,

temiéndolo todo de nuestra fragilidad,

esperándolo todo de vuestra bondad:

sed el único objeto de nuestro amor,

el protector de nuestra vida,

el sostén en nuestra debilidad,

la reparación de nuestras faltas,

la seguridad de nuestra salvación y

nuestro refugio en la hora de la muerte.

Amén.

NOVENA AL STMO. CRISTO DE LA VICTORIA

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

ACTO DE CONTRICIÓN

Señor mío Jesucristo, mi Dios, mi Padre y Redentor: Por ser Vos quien sois, y porque os amo como a Bondad infinita sobre todas las cosas, me pesa de haberos ofendido, y con vuestra gracia propongo confesarme y huir de las ocasiones de pecar.

Por la victoria que en la Cruz alcanzasteis contra el demonio, el pecado y la muerte, os suplico, Señor me concedáis en esta vida, para gloria vuestra, la victoria sobre todas mis pasiones, a fin de que pueda lograr una santa muerte. Amén.

DÍA PRIMERO

Santísimo Cristo de la Victoria: Por la punzante corona de espinas que atormentó vuestra divina cabeza, os suplico me concedas el perdón de todos mis pecados de pensamientos, y me fortalezcáis con vuestra gracia para que toda mi mente os ame y os glorifique. Amén.

(Pídanse las gracias que se deseen alcanzar

récense un Padrenuestro, un Avemaría y tres

Glorias).

ORACIÓN FINAL

Pacientísimo Dios mío: Yo adoro vuestro amantísimo Corazón, en compañía de vuestra santísima Madre y de todos los ángeles y santos, especialmente de los que han sido más devotos de vuestra Pasión: y os suplico me concedáis por los dolores que por mí padecisteis, la gracia que os pido en esta Novena, si ha de ser para gloria vuestra y bien de mi alma.

¡Oh, santísima Madre de Dios! Alcanzadme el amor de vuestro divino Hijo para amarle, imitarle y seguirle en esta vida y gozar de El en el Cielo. Amén.

(En los demás días se hace la Novena como en

este primero, excepto la petición propia de cada día).

DÍA SEGUNDO

Santísimo Cristo de la Victoria: Por la dolorosísima flagelación que quisisteis padecer en todo vuestro santísimo cuerpo para expiar mis pecados, os suplico me concedáis la gracia de no ofenderos más con mi cuerpo, sino que sepa hacer de él templo vivo del Espíritu Santo. Amen.

DIA TERCERO

Santísimo de la Victoria: Por la profunda y dolorosa llaga de vuestro hombro, marcada con la cruz de mis pecados, os suplico me concedáis la gracia de abrazar con fe y amor la cruz de cada día, para expiar mis propios desvíos y los de toda la humanidad pecadora. Amén

DIA CUARTO

Santísimo Cristo de la Victoria: Por las heridas y abundante sangre que derramasteis por vuestras rodillas, al caer tres veces en el camino del Calvario, os suplico me concedáis la gracia de levantarme siempre de mis caídas y recaídas en el pecado, haciendo una buena confesión y esforzándome en vivir en vuestra gracia y amistad. Amén.

DIA QUINTO

Santísimo Cristo de la Victoria: Por la profunda llaga de vuestra mano izquierda y por el acerbo dolor que padecisteis al ser clavada en la Cruz, os suplico me perdonéis todo cuanto os ofendí con mis manos, y me concedáis la gracia de emplearlas en obras de caridad y en hacer todo lo que es bueno y recto ante vuestros ojos. Amén.

DIA SEXTO

Santísimo Cristo de la Victoria: Por la dolorosísima llaga de vuestra mano derecha y por el tormento que sufristeis al ser clavada en la Cruz, os suplico me perdonéis todos mis pecados de omisión, todo el bien que dejé de hacer por pereza o respetos humanos, y me concedáis la gracia de hacer todo e! bien posible a los demás, para imitaros a Vos. Amén

DÍA SEPTIMO

Santísimo Cristo de la Victoria: Por las profundas llagas y abundante sangre que manaron vuestros pies divinos al ser clavados en la Cruz, os suplico me perdonéis todo cuanto os ofendí caminando por caminos de error y de pecado, y me concedáis la gracia de no separarme en adelante del sendero recto de vuestra Santísima Voluntad. Amén.

DÍA OCTAVO

Santísimo Cristo de la Victoria: Por vuestra dolorosísima agonía en la Cruz y por el desamparo en que os dejó vuestro Padre Celestial en aquella hora suprema, os pido la gracia de una santa muerte, acompañado por Vos y por vuestra Madre santísima y Madre nuestra, mereciendo por vuestros méritos infinitos y por su intercesión maternal, morar para siempre en el Cielo. Amén.

DÍA NOVENO

Santísimo Cristo de la Victoria: Por la profunda lanzada con que fue atravesado vuestro costado y Sagrado Corazón, después de morir en la Cruz, y por la fuente de sangre y agua que brotó de esa bendita llaga, os suplico lavéis mi alma, mi cuerpo, mi vida y todo mi ser, y me revistáis del hombre nuevo, a vuestra imagen y semejanza, para que pueda amaros y serviros fielmente Toda mi vida, buscando vuestra mayor gloria y la salvación de mi alma. Amén.

No hay comentarios:

Publicar un comentario